一般社団法人 地域活性化いじめ撲滅実行委員会(佐賀市)は、2015年12月から子どもたちのいじめ問題に取り組まれています。

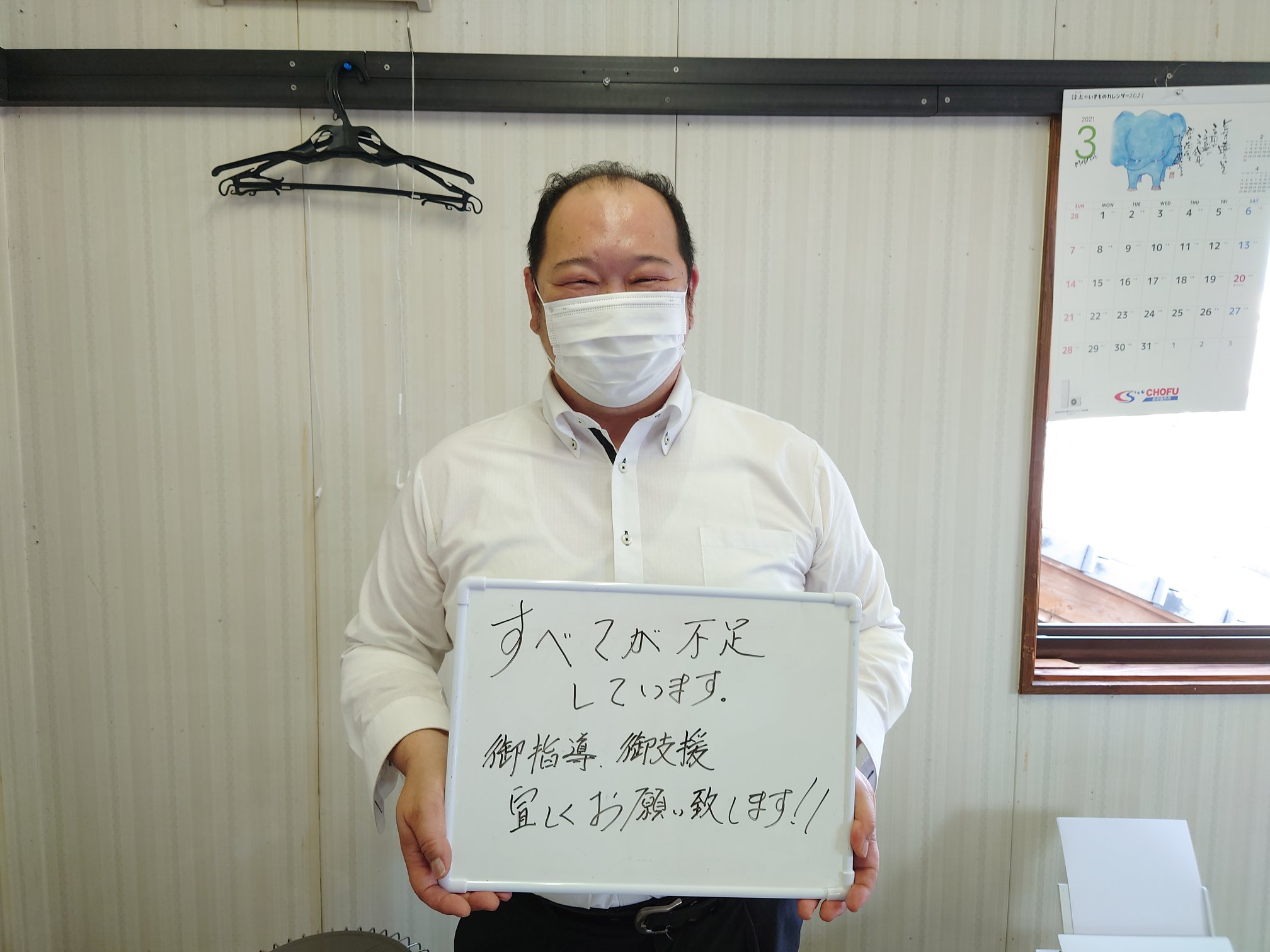

『現場』から始まったという活動について、理事長の古場さんからお話を伺うことができました。

――――地域に垣間見る、いじめの影。

佐賀で生まれ、佐賀で暮らし続けている古場さん。

数年前、地域の近しい人たちから、子どものいじめや不登校というキーワードが聞こえてくるようになったそう。

表面化していない実情を感じ取った古場さんたちは、自発的にいじめをなくすための活動を開始しました。

以来、学校での道徳授業や講演会、いじめ・不登校の悩み相談の受付など精力的に活動されています。

メンバーの一人、プロレスラーで覆面姿が特徴的な将火怒(まさかど)さんは、2020年に”佐賀市いじめ撲滅大使”に任命されました。

任期は3年間。今後も活躍が期待されています。

はじめは、教育機関でもないいじめ撲滅委員会がメッセージを訴えても「相手にされなかったこともありました」と古場さんは当時を振り返ってくださいます。

それでも、徐々に先生たちや教育委員会の方から賛同を得て、今では年間80件以上、学校への出張授業をこなし、いじめをテーマに連携した動きができるようになりました。

「声掛けをいただく学校ごとに状況は異なり、思いがあります」と話す古場さん。

1クラス単位から全校、または地域住民も加えるなど、対象はさまざまです。

子どもたちに対して話すときは「輪になって意見を出し合ったり聞き合ったりします」と、一方的にならないように配慮すると教えてくれました。

「子どもたちの表情をよく見ておいてください」

出張授業の時、古場さんは先生たちにそう告げるのだとか。

話を聞いて、今いじめにあっている、いじめている子どもたちは何を思うでしょうか。「どちらの側の経験もあります」と言う古場さんの言葉が子どもたちに届き、その場で泣き出すケースも多いそうです。

――――深夜のSOS。「今から行くからね」

古場さんの携帯電話には、いじめに苦しむ子どもたちから相談の電話がかかってきます。

なんと、24時間受付。

「多いのは夜11時を過ぎてから。親が寝たあとですね」と話す古場さんは、電話を受けたあとすぐ、その子の元へ駆けつけます。

夜遅くに子どもが親に気づかれないようにダイヤルするということ、それは「どこにも相談できないから、かかってくるんです」と古場さんが話すように、追い詰められた状態なのかもしれません。こうした対応は年間で約40件にもなり、古場さんは活動を始めてからずっとノンアルコールになりました。

いじめの発生から相談までに一カ月半かかる、と古場さんは言います。

その間、苦しくてたまらないのに、人に話せない子どもたち。

親に気を遣って言えない、サインを出しているのに気づいてもらえない。

そんな状況で過ごす時間は、たとえ一日でも一時間でも長く、つらいものです。

古場さんは子どもたちにとって知らない人。

子どもが知らない人に相談するというハードルがいかに高いものか、想像できない大人はいないでしょう。

極限状態で伸ばした手を、しっかりとつないでくれる古場さんのおかげで、子どもたちは再び歩き出せています。

ある不登校の子と古場さんが何度も話すうちに、その子はどんどん明るくなっていきました。

そして「これだけ自分が変わったって見てほしいから、学芸会に来て」と頼まれたそう。

やがて、いじめ撲滅委員会のイベントで、その場を自主的にまとめてくれたリーダーがいて、よく見るとその子だったという嬉しいエピソードを古場さんは教えてくれました。

――――コロナ禍のいじめ。

いじめの方法がSNSになり、見えづらくなったと言われる昨今。

古場さんによれば、コロナ禍において再びアナログ化の傾向が見られるそうです。

自粛や制限のある暮らしが長期化したことによるストレスで、手を出してしまうケースも見られるのだとか。

そして何より「死にたい」と口にする子どもが増え、それも低年齢化していると話してくれました。いじめが理由じゃないものも含まれるそうですが、小学校低学年で「死にたい」と思わせる社会が今の私たちの社会なのだと、取材スタッフは痛感しました。

取材の日、佐賀市立嘉瀬小学校では卒業式を迎え、いじめ撲滅委員会の活動で関わってきた古場さんも出席。

「コロナで父兄も生徒も人数が制限される中、参加できるのはありがたいこと」と話し、第4回さがっこ基金を活用し制作した応援ソング「かせのたからもの」を、卒業生たちと歌えたことを喜んでいました。シンガーソングライター・徳丸英器さんが子どもたちと一緒につくりあげた歌詞には、地域への思い、見守ってくれる人たちへの思いが込められています。

最後に子どもたちにメッセージを、と尋ねると「なんでも言っておいで」とだけ返してくれた古場さん。シンプルで、表も裏もない、これに尽きる一言ではないでしょうか。

取材スタッフは2歳児の子育て中。

何かあったら話してもらえる親を目指して、何かあったら気づける親を目指して、それでも親は親以外になれないから、話せる大人をたくさんつくってあげられたらいいと思うのでした。